モジュラーシンセをつくるなら、

Euro規格

A-100 Construction Details

A-100 Main page A-100 Module overview A-100 Standard systems A-100 System suggestions A-100 Portable suitcase versions A-100 Technical details A-100 Mechanical details A-100 DIY page A-100 Future modules A-100 Accessories A-100 Further reading A-100 Order notes A-100 Planner (Excel? file) A-100 Module overview as pictures

自作モジュラーシンセ まとめサイトまとめ(全てがここから始まった)

自作モジュラーシンセ まとめサイトまとめ|HAGIWO/ハギヲ

モジュラーシンセの自作のための情報は、世界中の随所に転がっている。

ブックマーク代わりに、ここに記す。

目次

モジュラーシンセ設計情報

YouTube

コミュニティ

インスピレーションを得られる

書籍

情報の見つけ方

モジュラーシンセ DIYサイト

SLOWROOM

diy eurorack modules

部品から回路図まで、基本を説明してくれている。

A-100 do it yourself page

Analog2.0 製作事例 (「達人と作る アナログシンセサイザー自作入門」)

Home

Contribute to naokiiwakami/analog2.0 development by creating an account on GitHub.

モジュラーシンセ自作の基本情報まとめ

モジュラーシンセ自作の基本情報まとめ

自分がモジュラーシンセを自作するときに調べたことや、その情報源を自分用のメモとしてここにまとめます。 独自の調査になるので、間違いがあるかもしれません。また、これからも追記・修正をしていく予定です。

一連の情報まとめサイト

モジュラーシンセ自作

リンク集です。

ケースと電源自作

ユーロラック用の電源とケースを自作する | キオクノロンダリング

marksard, 3rdproject, magnetwindow

ケースなど構成品の注意事項

【初心者のためのユーロラック・モジュラーシンセ入門講座 Vol.1】モジュラーシンセを始めよう!編 | Five G music technology

こんにちは!Five G スタッフMです!何回かに分けてユーロラック・モジュラーシンセ初心者の方を対象に、なるべく分かりやすくユーロラック・モジュラーシンセの基本的な知識や使い方を解説していきたいと思います。

モジュラーシンセを始めて早1年 初心者が思う事 ケースについて|しがらみ

昨年2020年の春よりモジュラーシンセを初めて、早1年が経ちました。 電子楽器自体はもともと20年以上やっていて、モジュラーシンセも数年前から興味はかなりあったのですが手を出さずにおりました。(こりゃ絶対ハマってヤバいだろうなという恐怖が...) https://note.com/4563photo/n/n6d7fde7d7070 ひょんなことから、MOOG DFAMとNEUTRONを安く譲ってもらい、その直後にかなりの掘り出し物のケースを手に入れたのが当方のモジュラーシンセの始まりでした。 モジュラーシンセは非常に楽しい楽器ですね。色々気が付いたことがあるのでメモっておき

DEEP IN MODULAR #モジュラーシンセ 備忘録① 自作ユーロラックケースについて|k.iskw

今年の9月頃からモジュラーシンセに手を染め始めました。以前から気になってはいたものの、何となく見て見ぬふりをし続けていたんですが、メルカリでお安い(?)3点セットみたいなのを発見しちゃったのがきっかけで盛大にのめり込むハメになってしまいました。 私はそもそも20数年前からアナログ/デジタルシンセやらリズムマシン等々触っていたし、最近もAbleton LIVEを使ってエレクトロニックミュージックなんかを製作しておりまして、大した知識があるわけじゃないですが、所謂ズブの素人ってわけじゃないです。アナログシンセをそれなりに触ったことのある人なら、各モジュールのパネルに書いてある表示とか販売

サイドパネル作っちゃう さて、お気持ち程度の補強はしてあるとはいえ、ほぼモジュール自体で上下のレールを保持してる状態っていうのもあんまりなので、次はレールを固定する為のサイドパネルを作ることにしました。しかし、ここでぶち当たった問題が、モジュールのパネルサイズは「128.5mm×○○HP」ってのは分かったけど、取付け穴のピッチが分からんのです。取付穴ピッチが分からないとレールを設置する位置が分からないんですよ。手元にモジュール有るんだから実測すればいい話なんですが、適当な定規だとなんだか信用ならなかったのでまた検索。ありました。元祖Doepfer様のサイトに一覧表が。穴ピッチ=122.5mm。これさえ分かればレール取付用の穴のピッチも決められます。

パネル印刷(ローソン)

ローソンのコピー機を活用して自作デバイスのパネルを作る

ローソンやファミリーマートに設置されているコピー機にはシール印刷機能があり、写真やイラストをシールとしてプリントすることができます。これを利用して、自作シンセモジュールのパネルを作ってみました。 もちろんシール単体では全然強度がないので、シールでパネルに表示したい文字や図柄を印刷し、それをプラスチックや金属性の板やケースに貼り付ける、という方法でパネルを作成します。そのため、別途穴あけなどの加工は必...

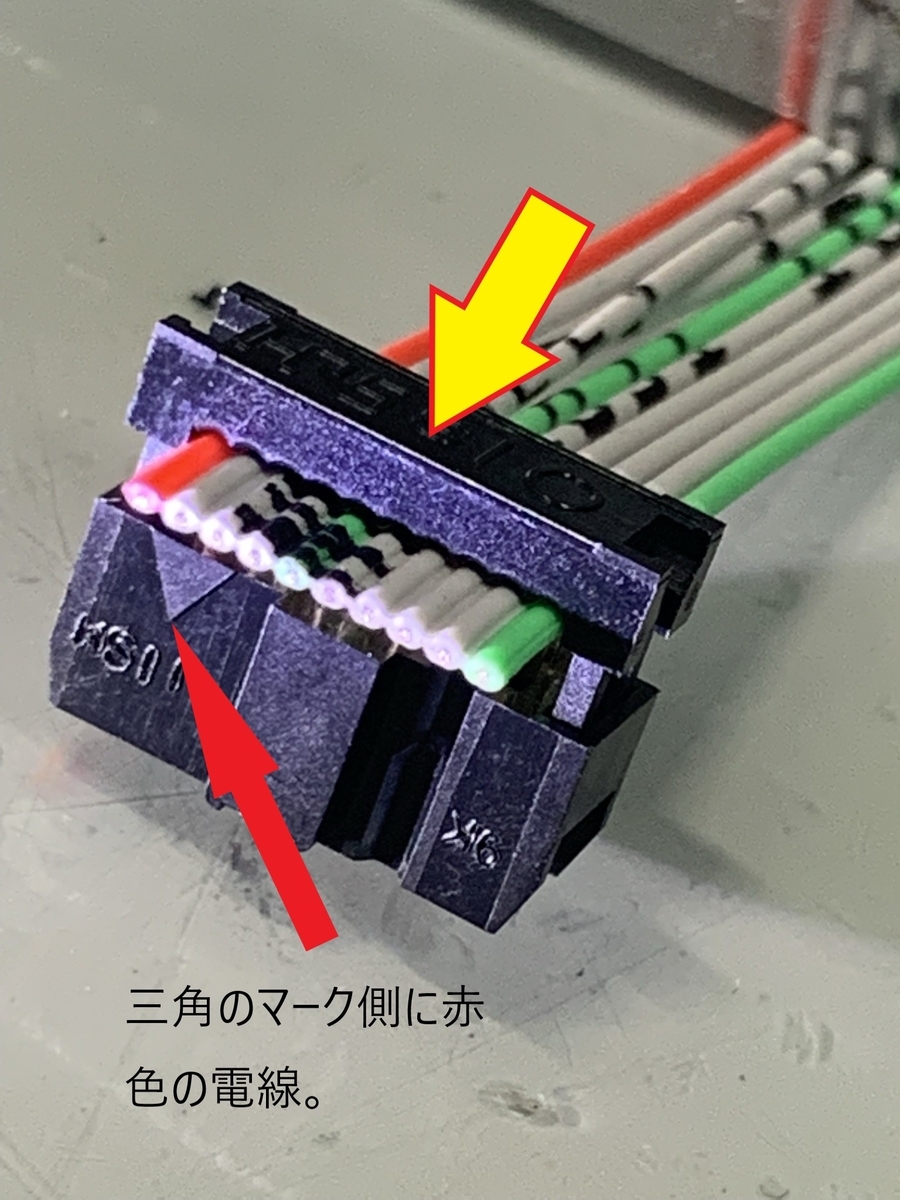

フラットケーブル作り方

自作アナログシンセ ライフラインケーブル - SynthDIY 自作アナログシンセ 2020年

ライフラインケーブル(フラットケーブル、リボンケーブル) (長文失礼!) フラットケーブルってブリッジ型とすだれ型があって、 すだれ型は電線同士ががくっついている部分が2cmほど ばらけている部分が10cmほど。で、またくっついている部分が2cm・・・ の繰り返しのようなタイプ。 ブリッジ型はばらけている部分はナシで、ず~っとくっついてます。 ちなみに僕はすだれ型を使用してます。(特に意味なし) ライフラインケーブルの処理は書籍 達人と作る アナログシンセサイザー自作入門 改訂版2017 作者:岩上直樹 ラトルズ Amazon にも詳しく記載されています。 ①フラットケーブルカット 書籍には5…

Doepfer パネルレイアウト、モジュール

Doepfer Homepage English

モジュール構成

【入門編】モジュラーシンセを始めたい方に!基本概要や必要なもの、初心者の方にお勧めのを一挙紹介!|島村楽器 名古屋パルコ店

こんにちは、島村楽器名古屋パルコ店の立浦です!本日は“モジュラーシンセ”について!高い自由度と、その音質、そして自身の想像もつかないサウンドを偶発的に生み出せる点等から、著名な音楽家からも注目度の高い“モジュラーシンセ”担当も4年ほど前からモジュラーシンセに手を出し、店頭でも実機を導入、コロナ前は愛

モジュールと構成

モジュールにも本当にたくさんの種類が存在し、揃え方も多岐にわたります。

どんな風にモジュールを揃えていっても不正解はありません!自分の出したいサウンドが出せるモジュールを常に探していきましょう!

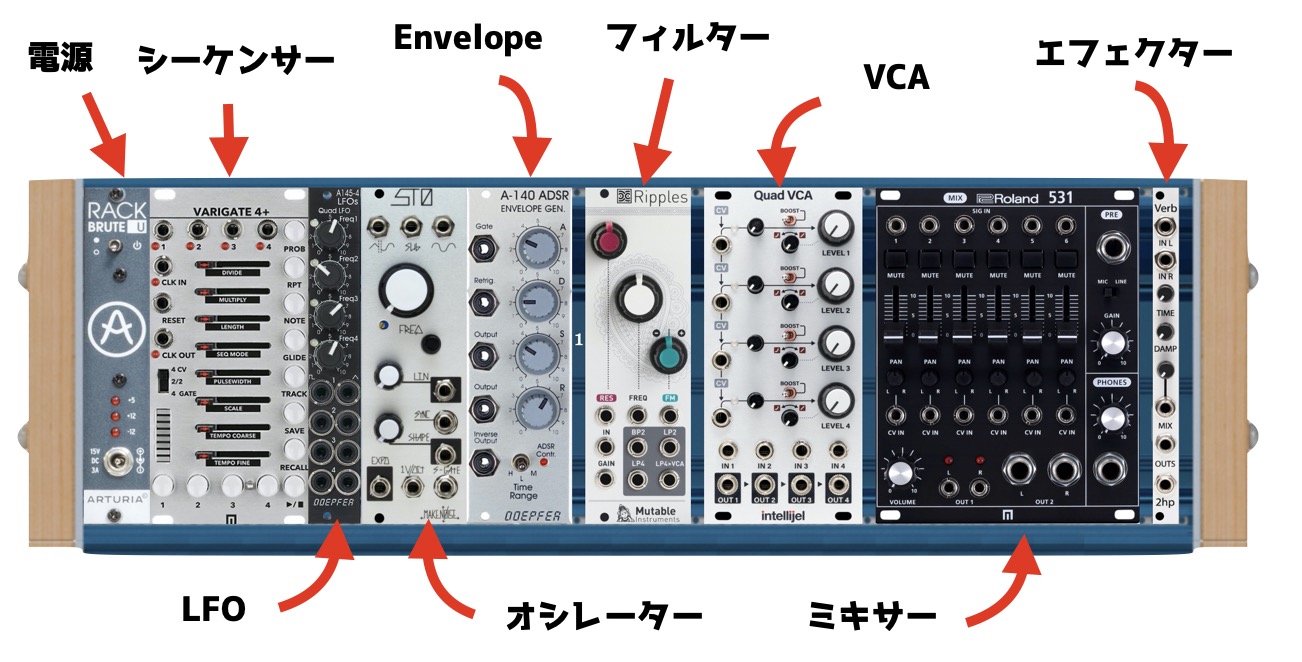

モジュールの種類として、基本的なカテゴリーは下記のものがあげられます。

シーケンサー:音階、発音のタイミグの指示を出すモジュール

LFO:音や信号を変調(揺さぶる)させるモジュール

VCO(オシレーター):音を出すモジュール

EG(ADSR):音程、音色、音量などに時間的変化を与えるモジュール

VCF(フィルター):特定の周波数を削ったり弱めたりするモジュール

VCA:入力された電圧に応じ音量変化をするモジュール

他にも最終的な音量調整をするミキサーモジュールや、リバーブやエコーなどのエフェクター系のものなどもあると更に捗ると思います!

全部ユーロラックケースで構成するのも良いですし、シーケンサーやミキサー、エフェクター等を外部のものを使う、というスタイルも良いと思います。

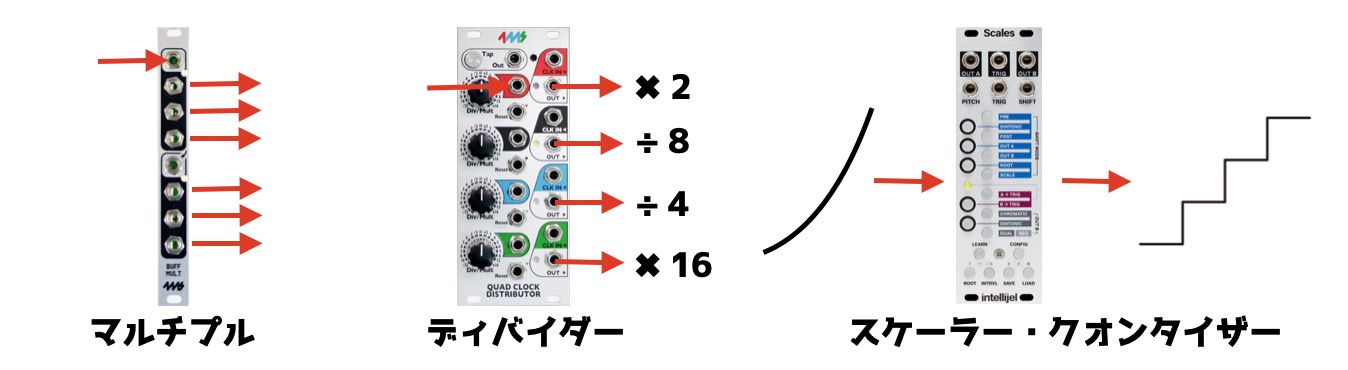

上記以外にも一つの信号を複数に分けて出力する“マルチプル”や信号を掛けたり分割したりする“ディバイダー”、信号を特定のスケールに補正する“スケーラー・クオンタイザー”などの機能的なモジュール(通称:ユーティリティー・モジュール)etc…

モジュラーシンセ愛好家のセットの中には様々な機能を果たすモジュールがたくさん取り入れられています。

CV/GATEについて知っておこう

モジュラーシンセを使うにあたって基本用語となる『CV』『GATE』という2つの単語についても知っておきましょう!

なんだか専門的な用語っぽく聞こえますが、どちらもシンプルに電気信号のことでモジュラーシンセを鳴らす・動かすために使用されます。

そして、CVとGATEで信号の特性がやや異なります。

CV=Control Voltage

アナログシンセやモジュラーシンセの間で変化量を伝えるための電気の信号をCV(シーブイ)といいます。

音程で使用される場合1V(ボルト)ごとに1オクターブ変化します。つまり高い電圧であるほど音程も高く、低くなるほど低い音程になります。

音程だけでなく、音の変化に対してもCV信号は用いられます。

GATE

GATE(ゲート)という名前の通り、水門のゲートのように、鍵盤のON,OFF(音が出る、止まる)などの挙動を電圧量で制御する信号です。CVと異なり、常に一定の電圧を出力し、タイミングによって電圧を出したり止めたりし発音タイミングなどの制御を行います。

このGATEも極端に言えばCV=Control Voltageの一つと言えますが、かなり高い電圧を使う為、音程変化などには用いられません。

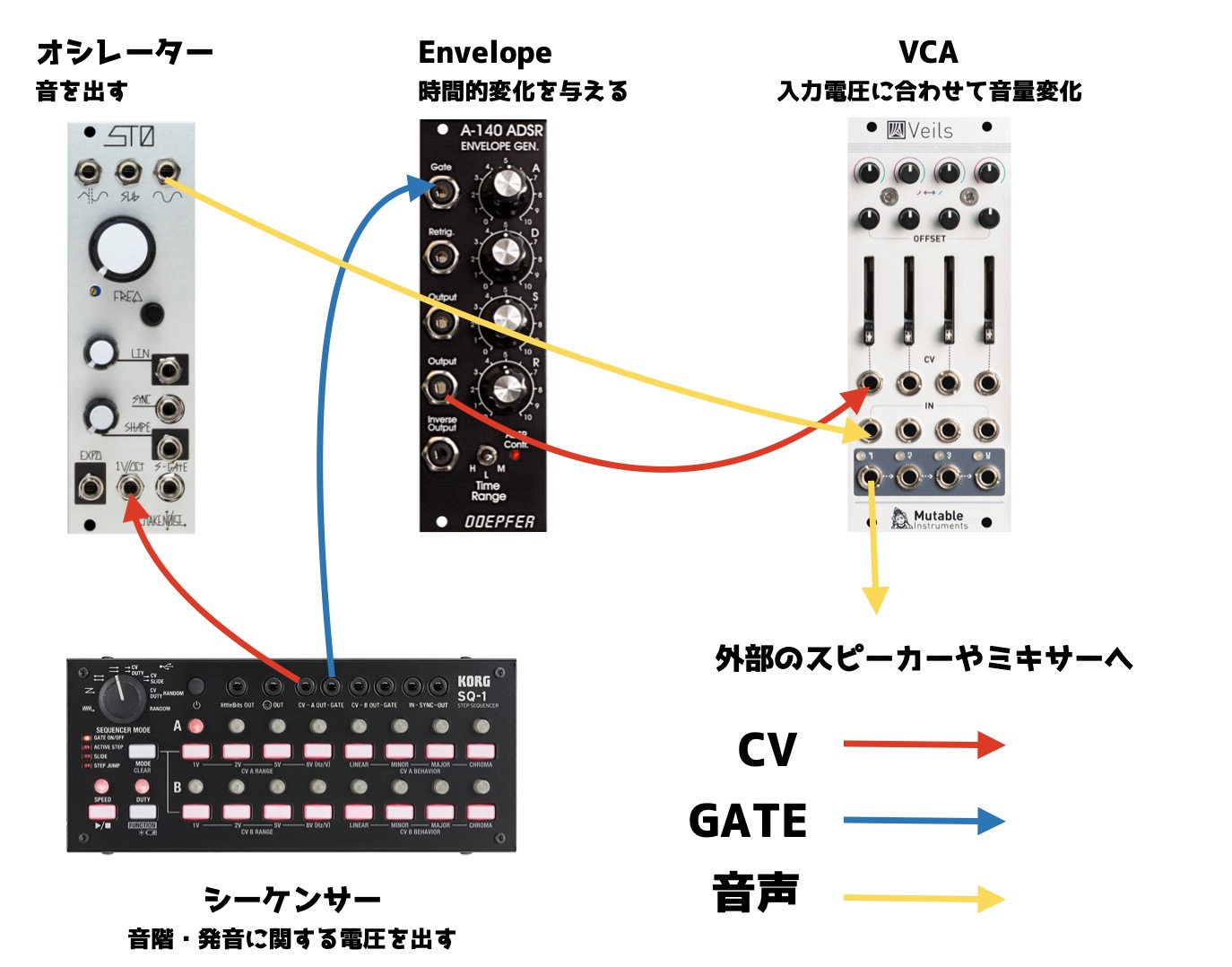

モジュラーシンセの超シンプルな接続図

モジュラーシンセで単純な音出しをする場合、シンプルな構成で行くとすると上記のような図になります。

シーケンサーからのCVはオシータに入力します。これで、まずオシレータから出力される音声信号に音階(メロディ)が付きます。

また、シーケンサーからのGATEをEnvelopeモジュールへ入れましょう。このGATE信号とEnvelopeモジュールの設定を元にしたCV信号が生成されるので、最後にオシレータからの音声とこのEnvelopeからのCV信号をVCAに入れ込みます。

あくまで最低限な接続ではありますが、一応はこれでシンセとしての音作りを楽しむことが出来るでしょう!

両電源の作り方

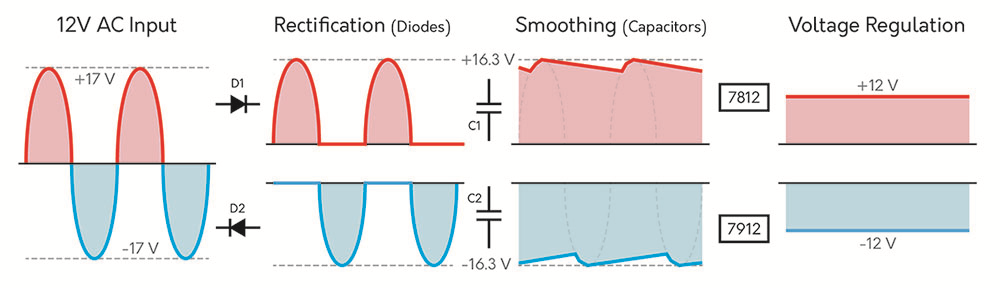

デュアルAC/DC整流

主電源ソケットに供給される電気は、1 秒間に何度も正電圧から負電圧に切り替わります (ヨーロッパでは 230V 50Hz、米国では 120V 60Hz)。私たちがやりたいことは、この電圧をより低くて管理しやすい電圧まで下げ、AC 信号の正の半分を正の出力に供給し、負の半分を負の出力に供給することです。このプロセスには次の手順が必要です。

- 主電源から供給されている高電圧を、変圧器を使用して低電圧に降圧します。

- ダイオードを使用して AC 信号を正負の信号に整流します。

- コンデンサを使用して電圧を平滑化します。

- パワーレギュレータを使用して安定した出力電圧を生成します。

a.半波整流回路

これは私がシンセサイザーで使用した電源設計であり、おそらく DIY シンセサイザービルダーが使用する最も一般的な設計です。この設計は、市販の壁プラグ変圧器を使用して主電源を電源で使用される 12V AC に変換できるため、全波整流器よりも好まれることがよくあります。これは、回路が主電源に直接接触しないことを意味し、作業が少し安全になります (ただし、注意が必要です!)。

重要: 使用するアダプタ変圧器が 12V直流ではなく 12V 交流を出力することを確認する必要があります。12V DC アダプタの方がはるかに一般的であるため、正しいタイプの 12V AC アダプタを見つけるには検索が必要になる場合があります。また、入手したアダプタの電流定格が少なくとも 1000mA 以上であること、および主電源電圧入力定格が居住国に適していることも確認してください。

半波整流回路の例を以下の回路図 2に示します。この回路はアダプタから 12V AC 信号を受け取り、それを安定した正および負の 12V 出力に変換します。私は、さまざまな異なるコンデンサ値を使用した、この回路の多くのバリエーションを見てきました。

どのように機能するのでしょうか?

- この回路は、壁コンセントの変圧器から 12V の交流信号を受け取ります。12V AC は信号の二乗平均平方根 (RMS) 値を指します。以下の波形図に示すように、この信号のピーク電圧は± 17 V です。

- ダイオードD1 はAC 信号の正の半分のみを通過させますが、D2 は負の電圧を通過させます。各電圧出力への電力供給には AC 波形の半分だけが使用されるため、このプロセスは半波整流または半ブリッジ整流として知られています。その結果、各出力は理論的には、壁コンセントの変圧器によって供給される電力 (したがって電流) の半分しか出力できません。ダイオードによって回路に 0.7 V の降下が生じるため、整流された信号のピーク電圧は± 16.3 V になります。 3.コンデンサは波形を平滑化し、より連続した電圧が電圧レギュレータに供給されるようにします。この特定の容量値を選択する理由については、次のセクションで説明します。

- LM7812 および LM7912 電圧レギュレータは、電源の出力がそれぞれ安定した +12V および -12V に維持されることを保証します。代わりに +15V および -15V 出力を取得したい場合は、15V AC 電源プラグを使用し、これらを LM7815 および LM7915 レギュレータに置き換えることができます。独自の回路を組み立てている場合は、正電圧レギュレータと負電圧レギュレータの入力ピン、出力ピン、およびグランドピンの順序が異なることに注意してください。

- コンデンサC3とC4は主に電源の過渡応答を改善するために含まれています。コンデンサは、電源にかかる負荷が突然変化したときに、短時間の高電流のバーストを提供できます。負電圧レギュレータ LM7912 のデータシートによると、安定性を確保するには、コンデンサC4 は少なくとも 1μF (タンタル コンデンサを使用) または 10μF (電解コンデンサを使用) である必要があります。この最小値を超える追加の安全係数を与えるために、100μF というより高い値が選択されました。

- 2 つの LED は、出力に電力が供給されていることを示します。一部の負電力レギュレータでは、起動前に出力に最小負荷を適用する必要があるため、LED がその負荷を提供するのに役立ちます。

- LM7912 のデータシートによると、C10などの大きなコンデンサを入力に使用する場合はダイオードD4が必要です。ダイオードは、回路の電源投入時または切断時に発生する可能性のある瞬間的な入力短絡を防止します。LM7812 では必ずしもこれが必要というわけではありませんが、念のためD6を入れておきました。

- LM7812 と LM7912 の両方のデータシートには、ラッチアップ問題を防ぐためにD5とD3が存在する必要があると指定されています。これらの部品はクランプ ダイオードとして機能し、出力の逆極性からレギュレータを保護するのに役立ちます。一方のレギュレータが他方のレギュレータよりも先に起動すると、オペアンプ (オペアンプ) などのデバイスがラッチアップし、両方の電源レール間で短絡が発生する可能性があります。これにより、2 番目のレギュレータが起動できなくなる可能性があります。ダイオード (ショットキーが望ましい) は、正の出力が -0.3V を下回ったり、負の出力が 0.3V を超えたりするのを防ぎ、両方のレギュレータが起動し、ラッチアップ状態が停止することを可能にします。

コンデンサの値はどのように選択すればよいですか?

各電源レール (C1 と C7、C2 と C10) の入力に 2 つのコンデンサがあるのはなぜですか? これらのコンデンサの値はどのように選ばれたのでしょうか? 半波整流器の回路図をいくつか調べましたが、静電容量値がどうあるべきかには大きなばらつきがあるようです。

一般に、各電力レギュレータの入力の近くに小さな非電解コンデンサが 1 つあり、入力 (C1 と C2) の安定化、フィルタリング、平滑化に役立ちます。通常、これは 100nF ~ 1μF の間です。小さなコンデンサ(セラミック、ポリエステル、タンタルなど)は、信号から高周波ノイズを除去する点で、大きな電解フィルムコンデンサよりも優れている傾向があります。

次に、並列接続された大きな電解コンデンサのバンク (C7 と C10。必要に応じてさらに多くのコンデンサを接続できます) があり、AC 入力信号が波形の反対側の半分にある場合でも、比較的一定の電力が確実に蓄えられます。そして新たな電力は供給されない。これらのコンデンサは、低周波ノイズを除去し、DC 電圧の変動を安定させるのに優れています。このリザーバの合計静電容量は、電源にかかると予想される負荷の量によって異なります。必要な静電容量の計算方法は次のとおりです。

データシートによると、12V レギュレータが安定した 12V 出力を提供するには、最小入力電圧 14.5V が必要です。16.3V が当社の変圧器と整流回路によって提供される最大電圧であるため、全負荷時に平均 DC 入力電圧 (V DC ) が 15.4V、最大電圧リップル($\rho$ %) が 5.8%になることを目指しています。

次に、負荷の実効抵抗を計算する必要があります。レギュレータは約 1A の最大電流 (I DC ) を出力できるため、これは等価負荷抵抗 (R L ) が 15.4 オームであることを意味します。レギュレータ全体での消費電力 (P D ) (熱の形で) は 3.4 W です。レギュレータはそれ自体で最大 1W しか放散できないため、余分な熱を除去するために必ずヒートシンクを取り付ける必要があります。

次に、必要な電圧リップルを提供できる最小容量値 (C s ) を計算できます。私が使用している式は、コンデンサの放電がほぼ線形であり、AC 周波数が 50Hz であることを前提としています。その値は約 11,000μF であることが判明しました。理論的には、パワーレギュレータが最大出力電流 1A に達できるように、4700μF の大きなコンデンサを 3 つ並列に接続する必要があります。4700μF コンデンサが 1 つだけの場合、最大出力電流はおそらくレールあたり約 0.4A です。

要約すると… 電源から完全に 1A の出力電流を取得したい場合、レギュレータの入力における合成容量値は少なくとも 11,000μF である必要があります。