SW電源ACアダプタのノイズ対策①

SW電源ACアダプタのノイズ対策①

スイッチング電源のACアダプタです。使用時にノイズ対策が必要な場合もあります。そこを簡単なフィルターで考えてみました。

原理とか理屈をモデル化して簡単に理解できれば対策が見えてきます。

難しい計算を覚える必要はありません。

【ノイズのモードを考える】

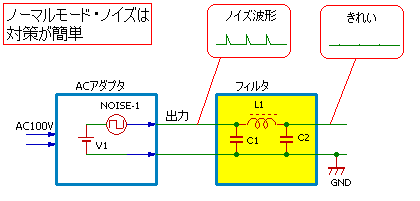

直流出力にノイズが乗るだけなら単純な電気回路で対策できます。

リプルが乗っているだけならば、下図の様なフィルタを組んで対策できます。

こういう単純なノイズはノーマルモードノイズと称していますな。

ディファレンシャルモードという呼び方もある様です。

それ以外に重要なノイズのモードがあります。

ノーマルモードに対してコモンモードノイズがあります。

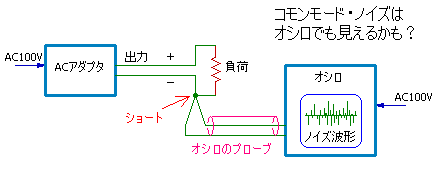

コモンモードノイズは下図の様な接続をしても観測できるかも知れません。

*オシロのプローブは先端をショートします。先端部の電圧はゼロですな。

*プローブの中の線はオシロの入力インピーダンス1MΩで受けます。

プローブの周波数特性もフラットで電圧降下もありません。

*しかし、プローブの外側シールド部分にノイズ電流が流れると、

シールドの先端側とオシロ側では電圧降下します。

その結果、オシロの入力端子部分には波形が出て来ます。

そのノイズ電流がどこを流れているか考えれば対策も考えられます。

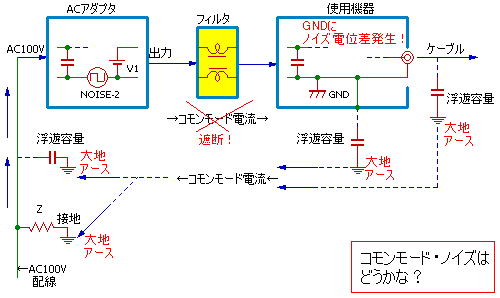

AC100Vラインや浮遊容量、大地アースを考えないと理解できません。

*ノイズ源NOISE-2に対して、

上図の黄色で示した様にフィルタを設ければ流れを遮断できますな。

ACアダプタのプラマイ両方をフィルタに掛ける必要があるという事です。

*AC100Vラインにも同様のフィルタを用いて対策が可能でしょう。

しかしその場合は、効果があるのはコモンモードノイズだけになります。

ノーマルモードのノイズも同時に対策できる箇所はどこでしょう?

上図の黄色の箇所が最も有効なんじゃないでしょうか?

まあそんな感じで作ろうという訳です。

作ったフィルタは評価しなければ性能が判りませんな。

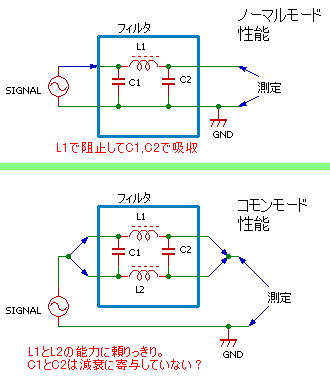

下図の様に接続して評価します。

*上図の測定法を見れば、どんな特性が必要なのか想像できますな。

*コモンモードノイズに対してはL2が必要という事です。

しかもL2とL1は並列になってしまいます。

【コモンモードチョークは使えるか?】

世の中にはコモンモードノイズ専用に作られた便利そうなフィルタがあります。

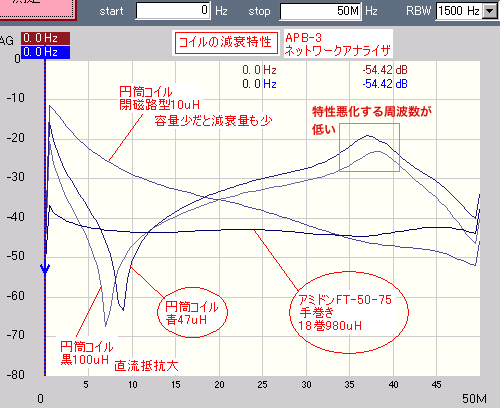

下図の様なチョークコイルです。何かの機器を分解した時のジャンクです。(爆)

コモンモードチョークと呼ばれている様ですな。

インダクタンスと直流抵抗を測定してみましたが、直流抵抗が大きいですな。

けっこう太い巻線の物を選択したんですが、それでも0.7Ωもありました。

用途としてはAC100Vラインに使う物でしょう。

AC100V側で使う分には直流抵抗の0.7Ωも大きなロスにはならないでしょう。

これをACアダプタの出力側で使う事を考えてみます。500mA流したとします。

電圧降下=500mA*0.7Ω=0.35V けっこうロスが大きいですよ。

+側だけじゃなくマイナス側にも入りますから、ロスは倍になります。

ACアダプタの出力電圧が5Vならば深刻ですな。

負荷の電流が100mAでも気になる電圧落ちが発生します。

でもまあ、とりあえずノイズ低減の参考として思考実験くらいはしてみましょう。

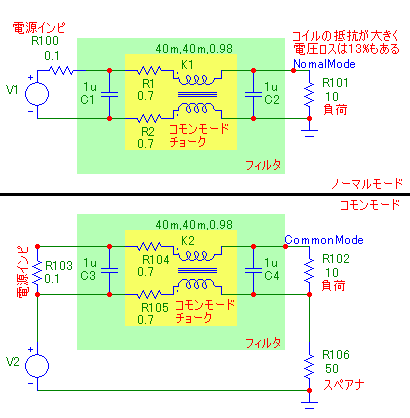

下図の様な回路が考えられます。パイ型ですな。

インダクタンス40mH、結合係数0.98の普通のトランスですよ。

つなぎ方がコモンモード接続なのです。

これの特性をシミュレートしてみます。

なるほど100kHzで50dBくらいの減衰量がある訳ですな?

その減衰量はたぶん40mHという大きいインダクタンスに依っているのでしょう。

40mHになるまで線を巻いているんだから直流抵抗も0.7Ωあるんですな。

つまり、

直流抵抗の対策をするには巨大なコアに太い巻線で巻くか、

巻き数を減らすしかありません。

巻き数が減るとインダクタンスも小さくなります。

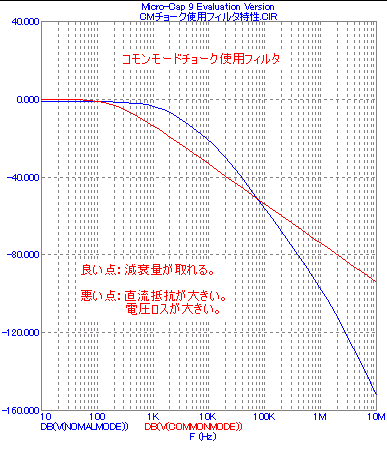

それじゃ小さいインダクタンスでは減衰量がどうなるんでしょう?

100kHzで20dB未満、コモンモード減衰量は1MHzで35dBくらいでしょう。

インダクタンスが小さいとノーマルモードの減衰量も取れなくなります。

コモンモードチョークだけポンと付けてOKにはならないという事。(爆)

まあ世間は厳しいのです。(爆)

【自作フィルタの部品を選定】

直流抵抗が少なくロスが気にならない事。

ノーマルモードの減衰量が大きい事。

コモンモードの減衰量も1MHzで35dBくらいはある事。

それを目標に考えてみました。

まずは手持ちのコイルからインダクタンスと直流抵抗を測定しました。

*左の物は閉磁路型です。右の物は当方の手巻き寿司です。(爆)

*真中左の青いコイルは秋月で入手しました。ポタアンの自作に使いました。

*右の物は当ブログでおなじみのフェライトコア、アミドンFT-50-75です。

FT-50-75はコア自体に導電性があるのでUEWなどを直接巻く事はできません。

コアのエッジでエナメル線の被覆が傷付きショートします。

絶縁テープを施すか、上図の様に被覆の厚い線で巻く必要があります。

ちなみに上図の線は不要なLANケーブルをバラした線です。(爆)

*単純に直流抵抗だけ見ても真中右の黒い100μHは駄目っぽいですな。

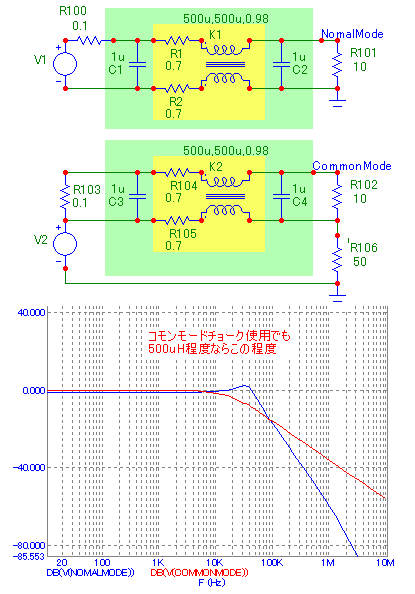

これらのコイルですが、APB-3のネットワークアナライザで見てみました。

スイッチングノイズが膨大に出ていると思われる帯域です。

10uHだと減衰量が足りないっぽいですな。円筒型コイルは特性悪化しますな。

そんなこんなで、2種のコイルを選択して使用する事と致しました。

【自作フィルタの回路】

回路はこのページの上の方にある基本回路と変わりありません。

ですが少ないインダクタンスでノーマルモードの減衰量を取るために、

出力側コンデンサ容量を大きくしました。(入力側を増やしても駄目ですよ。)

具体的には180uHの導電性高分子コンデンサを使いました。

また、回路規模を大きくして段数を稼げば減衰量も取れますが、

小さく組めば使い易いという事もあります。

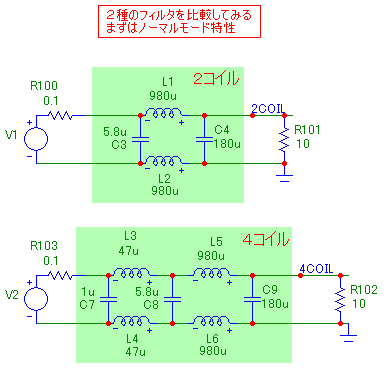

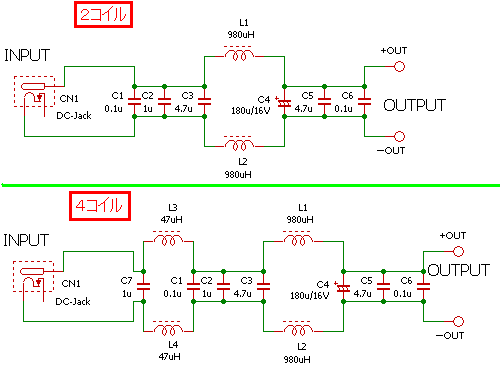

そこで2種類の回路を考えました。下図です。

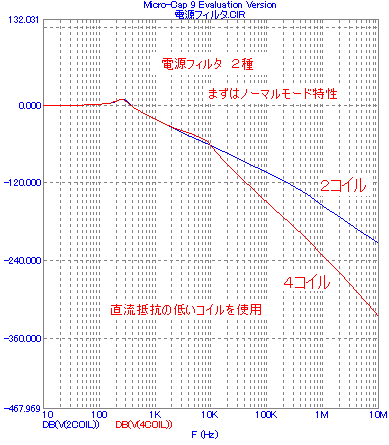

まずはノーマルモード特性のシミュレーションです。

減衰量はかなり取れていますな、理論値の場合限定ですが。(爆)

L3,L4,C7を追加するかどうかは、欲望次第です。(爆)

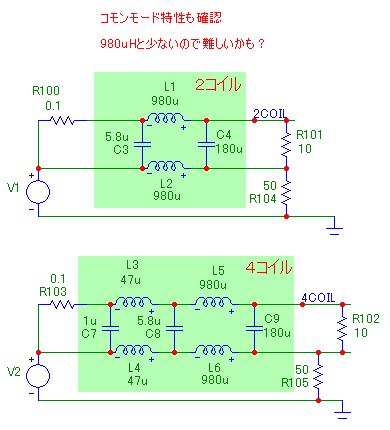

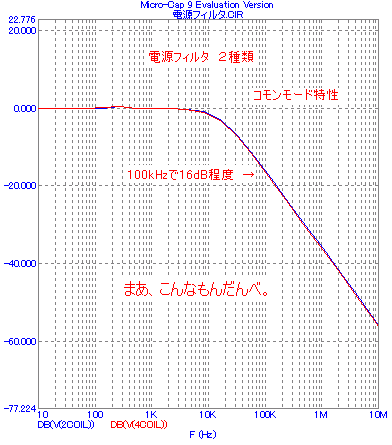

次に同じフィルタのコモンモード特性も確認します。

下図の接続でシミュレートします。

なるほど980uHに対して、47uHを足した差はほとんど無いという事ですな。

一応ですが100kHzで16dBくらいは取れる様です。1MHzなら35dB程度。

以上で思考実験は終了しまして、次は実践です。

実際の回路図は下図の様になります。

コンデンサは異なる容量を数個並列にして減衰量を稼ぎます。

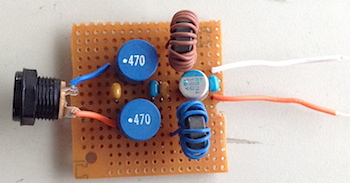

そして作成例ですな。4コイルの場合です。ジャンク基板ですよ。(爆)

けっこう小さく作る事ができますな。

リード線付きコンデンサを使いましたが、面実装部品の方が特性は良いでしょう。

0.1uFだけはチップ部品を使いました。

今回はここまで。

【次回の話】

実践編ですな。実際のACアダプタから出てくるノイズを対策してみます。

ノイズの測定結果も掲載する予定です。