のこぎり波を生成

のこぎり波の生成

ノコギリ波を生成する 1 つの方法は、定電流源を介してコンデンサをゆっくりと充電し、次にコンデンサを短絡して急速に放電することです。これを繰り返すことでノコギリ波が生成されます。

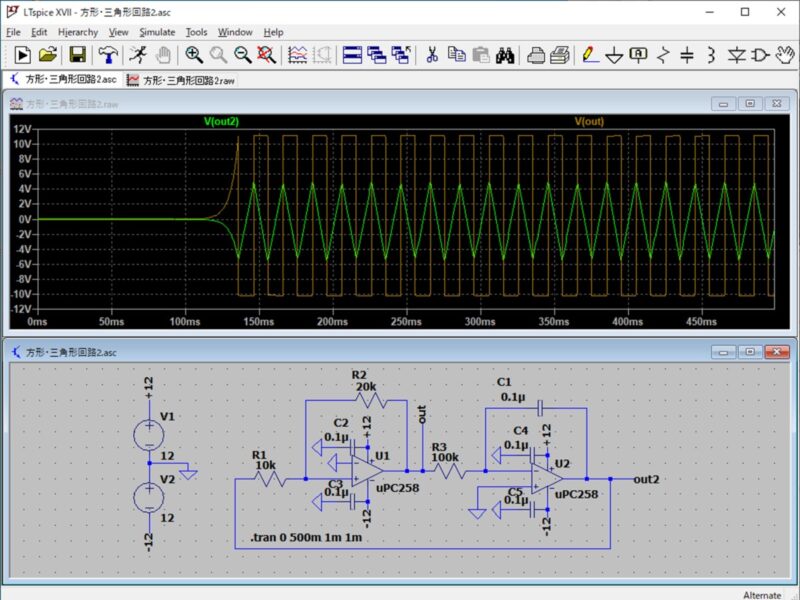

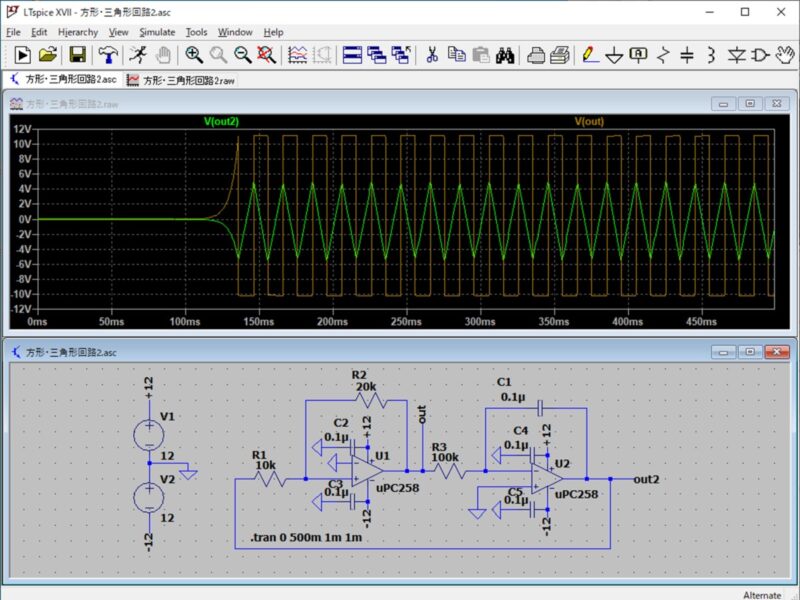

【オペアンプ】コンパレータと積分回路による方形波/三角波発振回路

方形波/三角波発振回路はオペアンプの基本回路である積分回路とコンパレータによって構成されます。ファンクションジェネレータとも呼ばれており各種様々な波形を生成する基礎にもなっています。これらの回路の用途や特徴について解説しています。

のこぎり波を周波数可変で生成するオペアンプ回路

問い合わせ

鋸波を周波数可変で生成したいのですが、オペアンプを使ってどうにかできないでしょうか?PWM 制御に使おうと思っています。 1K~100KHZくらいで使いたいです。

回答

説明1

添付図の回路で1kHzから100kHzの「のこぎり波」を作れるはずです。

100kHzの立下り時間は1μsくらいが必要なので、スルーレートが10V/μs以上のオペアンプ(LF356)を使っています。出力振幅が分からないので、0Vから10Vくらいの範囲で変えられるようにしています。 - VR1で波形の最小電圧、VR2で最大電圧を調整できます。VR3で周波数を変えられます。LF356は入出力フルスイングのオペアンプではないので電源電圧は±15Vとしています。

オペアンプの2つの電源端子とGND間には、添付図のC3とC4のように、パスコンを入れてください。添付図の波形は回路シミュレーションの結果で実測したわけではありません。

補足説明

- 入出力がフルスイングのオペアンプ(AD8616)を使えば、単電源(5V)でも「のこぎり波」を発生できます。

AD8616は表面実装パッケージなので、変換基板と細ピンヘッダで端子間隔を広げるといいです。

実施評価

AD8616を使った回路をブレッドボードに組んで動作確認しました。

のこぎり波発振器

- ダイオードを使用してIC(1/2)の出力がプラス電圧のとき(積分出力電圧が下がるとき)は小さな抵抗値で急速に充電を行い、IC(1/2)の出力がマイナス電圧のときは逆に大きな抵抗値で徐々に充電するようにしています。積分回路の出力波形がノコギリの刃のような形になります。

- 三角波発振器と同様に電源電圧はプラス電源とマイナス電源の両方が必要です。また、発振動作をするためにはR3>R4の条件が必要です。しかし、R3に比べてR4の値を小さくすると、出力電圧が小さくなります。R3とR4の値は近い方が良いです。同じ値の抵抗器を使用して発振しなければ逆にしてみても良いかもしれません。

ノコギリ波発振回路色々

ノコギリ波発振回路 - uniのブログ

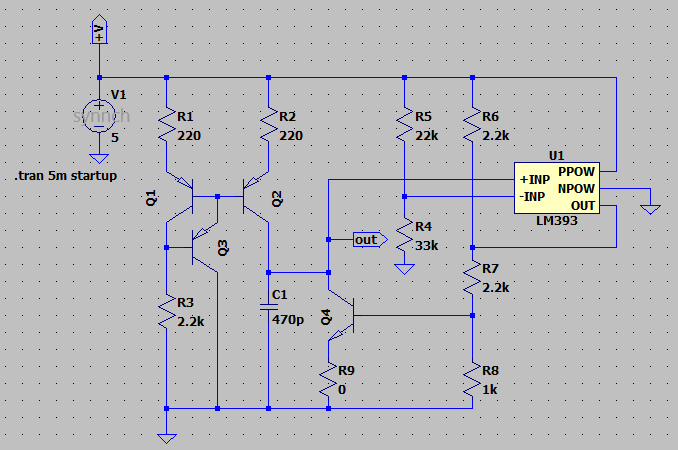

少し訳があり半日がかりでノコギリ波発振回路をLTspiceにてシミュレーションしてみました。 使用したオペアンプは片電源で動作可能なLM358タイプと同等です。 ノコギリ波は回路図のout1から出力されます。 またout2からはノコギリ波の振幅がピークから下降する間にパルスが出力されます。 ノコギリ波の振幅は電源電圧に依存します。 また発振周波数はU2周辺のCとRの定数で決定します。.

VCO考 三角波から鋸歯状波 ~シンセやろうぜ~

そこで三角波をベースに鋸歯状波を合成することを考えてみます。なお、三角波をベースにした場合でも、波形の折り返し部分が不連続点(時間0にできない)となり、高音域でのリニアリティを完全に払しょくすることはできません。状態遷移型の発振回路ならば、回路の動作に不連続点がなくなるので、良い結果がでるかもしれません。まあ、Anti-Logをはじめとして誤差の原因になるところはいたるところにあるので、まずは三角波の発振回路で考えます。

コンパレータと積分回路による方形波/三角波発振回路

【オペアンプ】コンパレータと積分回路による方形波/三角波発振回路

方形波/三角波発振回路はオペアンプの基本回路である積分回路とコンパレータによって構成されます。ファンクションジェネレータとも呼ばれており各種様々な波形を生成する基礎にもなっています。これらの回路の用途や特徴について解説しています。

555 ICを使う回路

NE555でのこぎり波

NE555でのこぎり波

タイマICとして有名なNE555の応用回路のほとんどは、CRの時定数を利用した発振回路です。

SLOPE回路

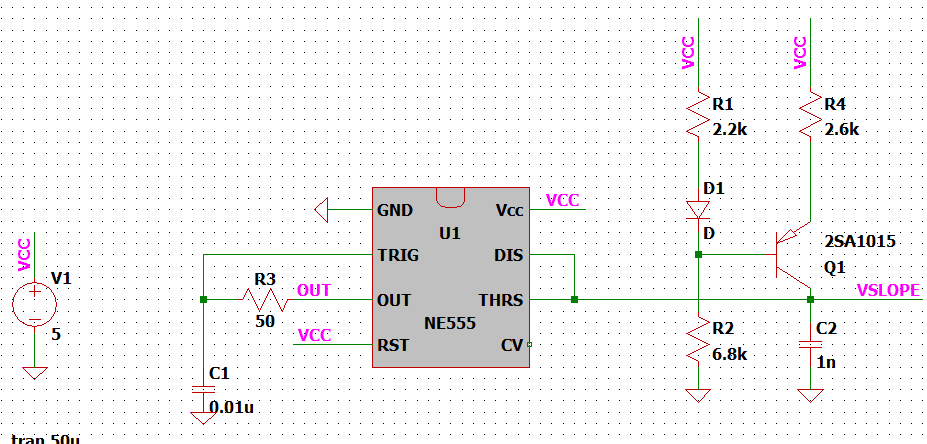

SLOPE回路(ノコギリ波形発振回路)をタイマIC NE555とPNPトランジスタ2SA1015を使ってLTspiceでシミュレーションをする

どうも。本日はSLOPE回路をLTspiceでシミュレーションした結果を報告します。手に入れやすいNE555と2SA1015で作成しました。SLOPE回路は一定周波数でノコギリ状の波形で発振を続ける回路のことです。DCDCコンバータではPW

555 triangle generator with adjustable frequency, waveshape, and amplitude

555 triangle generator with adjustable frequency, waveshape, and amplitude - EDN Asia

A design idea with a 555 analog timer that can generate an arbitrary triangle/sawtooth with its waveshape and frequency controlled by pots.

TLC555: Triggered ramp generator

TLC555: Triggered ramp generator

Arduinoを使う回路

Arduino and Analog Switch

Sawtooth VCO design

I did some redesign work, since an Arduino is a very handy a capable device for such applications. So, in general the circuit looks and works like this:

New VCO prototype: bennis|budge VCO v1

undefined

コンパレータをつかう回路

コンパレータを用いたPWM発生回路

コンパレータを用いたPWM発生回路(備忘録的なもの)

PWM波形を発生させるには基本的には三角波もしくはのこぎり波と基準電圧をコンパレータにて比較する手法が用いられます。 ネット上の回路例を見てみると、以下のようなものがありました。 ①555のタイミングコンデンサの波形+コンパレータ ②オペアンプによる矩形波発振回路のタイミングコンデンサの波形+コンパレータ ③オペアンプによる矩形波発振回路の出力をさらにオペアンプによる積分回路に通した波形+コンパレータ ④ヒステリシスコンパレータ+積分回路+コンパレータ ⑤オペアンプによる矩形波発振回路のタイミングコンデンサの充放電速度をダイオードと可変抵抗で可変 ⑥555のタイミングコンデンサの充放電速度をダイオードと可変抵抗で可変 ⑦555と2連ボリューム使うやつ ⑧ロジックIC使うやつ

新米技術者の研究メモ

のこぎり波を作ろう - 新米技術者の研究メモ

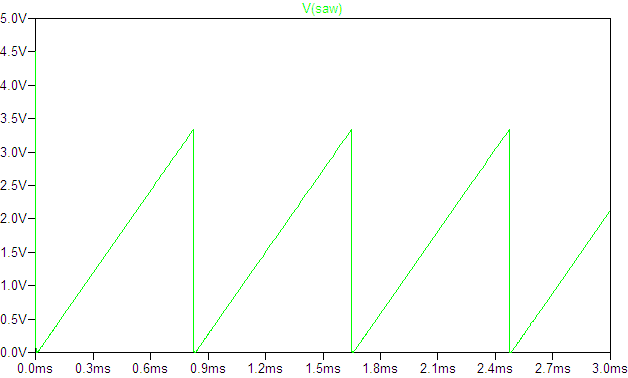

今回は、回路を応用してのこぎり波を作ります。 まず、前回のカレントミラー回路に少し手を加えます。トランジスタのベース部分にさらにトランジスタを組み込みました。こうすることで、よりコピーする電流の誤差が減るみたいです。(I1=I2により近づく) 次にコンデンサが線形に充電される波形と、抵抗分圧による基準電圧をコンパレータによって比較します。基準電圧を超えれば、Q4がONになってコンデンサの電荷が抜け、そしてQ4がOFFになったら、またコンデンサが充電されます。その繰り返しでのこぎり波が出力されるみたいです。 図1 のこぎり波を出力する回路 実際にシミュレーションを実行したら、図2になりました。ち…

Analog VCOの構想 のこぎり波編

Analog VCOの構想 のこぎり波編

前回やったVCOは 三角波と矩形波を発生させるものでした が、「達人と作る アナログシンセサイザー自作入門」のAnalog 2.0のVCOはのこぎり波を発生させるものです。 「Sawtooth VCO」で検索するといろいろ出てきますが、回路の説明としては「kassu2...

ロジックICを使う回路

トランジスタ技術Special No.137

[5-6] +5V単電源動作の100kHzのこぎり波発生器

(https://docs.google.com/document/d/1TtxgJ0ERnSuon9tBBrR6FcjuW8F9dT6KL4XENTF-Y6w/edit?usp=drive_link)

ノコギリ波発生回路をケースに入れる - 居酒屋ガレージ日記

ちょいと使いたい便利ツールは、やはりケースに組み込んでおかないと不便です。基板む...