SX-150改造

引用元

Gakken SX-150 Modifications

「追加の基板はつくらない」というこだわりのもと、学研SX-150を改造してみました。 元からある基板やVR(可変抵抗器)やスイッチ周辺に空中配線だけで実現しています。 自分ではかなり凝ったつもりです。VCAとノイズが無い以外はとても普通のシンセになったと自負しています。 VRが全て10kなのは、手持ち唯一の超小型VRだからです。これに合わせて設計しました。 以下、簡単な改造から並べていきます。(実際は思いつくまま進めていきました。) ■ライン出力点変更 OUTPUTに接続するもののインピーダンスでレゾナンスが変わってしまうので、経路を分けました。これでヘッドホン..

学研シンセサイザーSX-150改造 講座

改造方針

改造方針としては

1)おしい部分の改造

小型・簡単化のためにパラメーターを整理した部分があり、音の微妙な調整ができない。このあたりを調整可能にする。

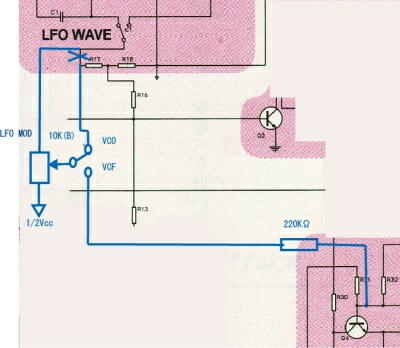

- a) VCO制御のLFOのインテンシティー可変

- b) VCF制御のエンベロープのインテンシティー可変

おいしい部分の簡単追加

以前も書きましたが、LFOをVCOに入れるか、VCFに入れるかの選択として音のバラエティーを増やす。ここで1. a)の改造が生きてくる訳です。第2弾、バラエティーを増やす

a) VCO波形をノコギリ派だけでなくPWM可能な矩形波との選択する。

このためには矩形波に変換回路を追加。

マニュアル設定、変調としてPWMとLFO。ここは選択式でボリウム数を増やさ

ない工夫が必要でしょう。そして第3弾は

外部音源入力、

ノイズジェネレータなどの外部音源の入力端子を増設

第一弾 VCFモジュレーションの追加

簡単にできて音のバラエティーを豊富に

今後の改造を前提に底に追加基板を当てることにしました。パターンカットは1ヵ所。

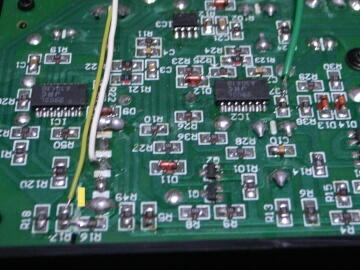

パターンカット(上画像でオレンジの部分)、配線場所は、本誌の回路図とを参

照。

×を基板でパターンカット

ボリウム、スイッチ、抵抗を追加します。

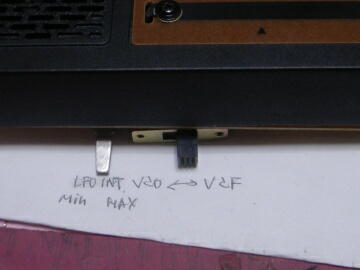

さてこの改造で、LFOの周波数を上げても追加INTボリウムを上げないと

変調がかかりません。しかし、スイッチはVCO側でビブラート、VCF側でグロー

ルの選択となり、その量はボリウムで可変できます。

これVCFのここち良いLFOワウ音が出るようになりました。

こんな簡単な改造で本格的になります。

第二弾 PW(矩形波)の追加と波形ミックス

比較的簡単にできて音のバラエティーを豊富にの第2段

×を基板でパターンカット

ボリウム、スイッチ、抵抗、コンデンサ、OPアンプを追加します。

第3弾以降の改造を行わない方にはSAW、PWのミックス反転スイッチは不要です。省略して構いません。

そしてPW(パルスワイズ)のモジュレーションにはLFOかエンベロープを選択して選べます。LFOでは昔からパルサーと言っている音からストリングスアンサンブルのような音が得られ、エンベではエレクトロニカルパレードで使うびゅんびゅんした音が得られます。

そして第1回実践改造で得られた、エンベのワウ、LFOのワウを使うとやっとアナログシンセらしくなった・・・という感じですね。

解説

SX-150では鋸歯状波、つまり、のこぎり波が使われています。

これは音作りとしては自然音系の音作りがしやすい、つまり基本、1/2×2倍波、1/3×3倍波・・・ここでフーリエ変換の話をして仕方ないので、

まあ人間が聴くと心地よいような高調波が分布しているという訳ですが。

ここでは強い音作りができる矩形波に変換しても出せるようにしました。

回路の外観はこんな感じで

OPアンプは1個追加、でも4個入りなので2個ユニットしか使ってません。

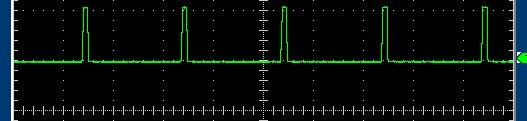

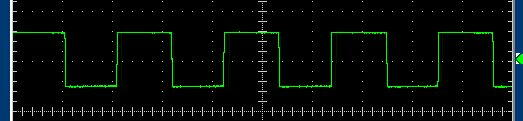

波形はPWマニュアルつまみでこんな感じ変わります。

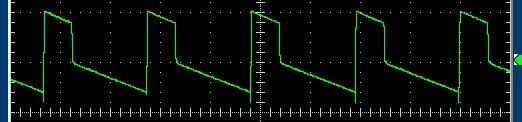

そして波形はセレクトではなくミキシングとして下のように、自由に変わるようにしました。

のこぎりと矩形を足してもそう面白いことはないのですが、これは次への布石なのです。

第三弾 外部オーディオ入力、外部VCFCV入力の増設

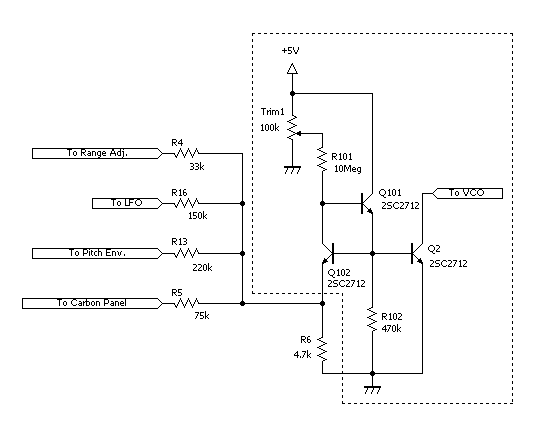

回路は以下のようになりまして、第二弾の改造の若干の発展で可能です。

これにより、外部よりオーディオ信号を入れ、VCFをかけたり、また外部からVCFのカットオフを

変調することができるようになります。合わせて、一定レベルの変調

なっていたVCFのエンベロープも可変できるようにし、外部との切り替えはプラグを挿すことで自

動で切り替わります。音声も同様で、外部と内部の鋸歯・PWのどちらかとのMIX。外部を使わな

い時は両方のMIXとなります。

配線では1箇所パターンカットが発生しますが、第2弾の改造にジャック(スイッチ機能付き)を2

個とボリウム1個の追加だけです。

簡単にできる改造・改良としては、VCFにトラッキングをかけるなどからあるでしょうが、ノイズ音

源などを入れてみると、残るはVCAを追加するか?くらいで、次のステップはノイズ音源などの外

部ユニットの製作となります。

LFOをノコギリ波に

「LFO WAVE2」と書かれた周辺です。効果音のバリエーションが増えます。

図の回路が間違っているようです。ダイオードの右側配線をIC1Cオペアンプの出力(#7pin)につなぐとうまくいきます。

温度補償、周波数つまみ←調整が非常にむつかしい。手を出さないのが賢明

平行移動分は、トランジスタでなく、ショットキダイオードを使ってみました。また傾き補正のために、パタ!さんとこで買った10kの温度補償用抵抗も2本も使ってみました。(5kが欲しかっただけです。)

さらに周波数可変つまみもつけました。

結果は「温度補償が無いよりはかなりましかな」という感じです。周波数つまみは便利です。当たり前ですが。

VCOの温度補償

VCOの温度補償

SX-150 には、アンチログ回路という、CV の変化をオクターブの変化に変換する回路が入っています。この回路が温度変化に対して不安定で、 SX-150 は気温が変わるとピッチが変動してしまいます。 そこで、アンチログ回路を温度補償型に改造しました。

ボタンで操作する

HOW TO - SX-150 button mod

A number of people have asked for more info on how I modded the Gakken SX-150 analog synthesizer for pushbutton usage. If you'd like to add a DIY keyboard

プッシュボタンとキーボードのセットアップはコントロールストリップよりもずっと楽しいと思いますが、それでもスタイラスはぶら下げたままです。

SX-150 を Arduino で制御する(お手軽版)

SX-150 を Arduino で制御する(お手軽版): 初心者の電子の館

組み立ても完了し無事完了し、いろいろ遊んでいましたが、やはり演奏が難しいので、Arduinoで制御する方法をいろいろ調べました。 参考にしたのは、Make: Japan: HOW TO - 学研SX-150をArduinoでコントロールしようで紹介されていたやりかた。

You searched for Sx-150 arduino - Make: DIY Projects and Ideas for Makers

undefined

関連リンク

改造アイデア集

SX-150 の楽しみ方の一つとして、改造が挙げられます。 このページでは、SX-150 のさまざまな改造アイデアを紹介します。